マイナンバーカードとマイナ保険証の現状と未来

マイナンバーカードの最新情報とセキュリティ

point01

マイナンバーカードのメリット

マイナンバーカードの最大のメリットは、本人確認書類として利用できることに加えて、各種行政手続きがオンラインで完結できる点にあります。これまで書類を準備して役所の窓口に出向かなければならなかった手続きも、自宅のパソコンやスマートフォンからいつでも申請できるようになり、時間や手間を大幅に削減できます。たとえば、転出届や各種証明書の取得などがオンラインで可能になり、多忙なビジネスパーソンや子育て世代にとって非常に有用です。

さらに、マイナ保険証としての機能を活用すれば、医療機関での受付もスムーズになります。医療機関側は診療情報や薬剤情報にアクセスできるため、患者ごとの状況に応じたより適切な診療が期待できます。また、災害時などに保険証を紛失した場合でも、マイナンバーカードがあれば代替手段として利用できるため、安心感も高まります。

このように、マイナンバーカードは日常生活の利便性を高めるとともに、災害時や緊急時にも役立つ、多機能なツールとなっています。

point02

トラブルとその対策

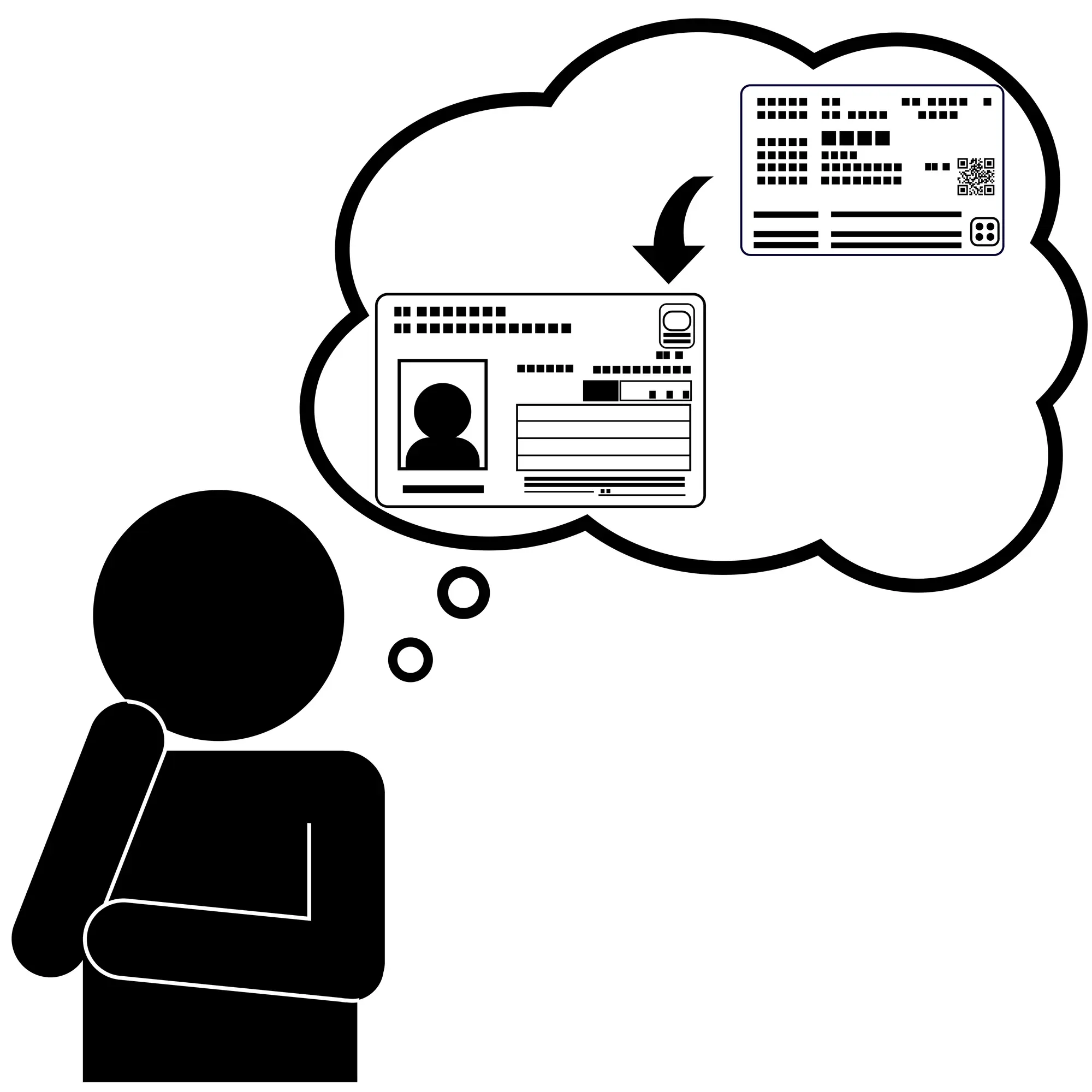

マイナンバーカードの利用において懸念されるトラブルには、個人情報の漏えいや不正利用、なりすまし詐欺といったリスクが存在します。たとえば、フィッシング詐欺によってマイナンバーやパスワードが盗まれ、第三者に悪用されるケースも報告されています。また、カードの紛失や盗難が発生した場合も、適切な対応を取らなければ情報が不正に利用される可能性があります。

こうしたリスクを軽減するためには、ユーザー自身が日頃から安全な利用方法を理解し、定期的にパスワードを変更する、怪しいメールやそこに記載されたURLにはアクセスしないといった基本的な対策を講じることが求められます。加えて、カードに設定されている4桁の暗証番号の取り扱いにも十分な注意が必要です。

一方、国や自治体においても、システム面でのセキュリティ対策や監視体制の強化、不正アクセスの早期発見と迅速な対応体制を整えることが不可欠です。安心して活用できる社会基盤の整備が、マイナンバーカードの普及と信頼の鍵となります。

point03

未来に向けての展望

今後、マイナンバー制度がさらに発展していくことで、医療や福祉、税務、教育といった幅広い分野において、行政サービスの一層のデジタル化が進むと期待されています。

例えば、マイナンバーカードと健康情報の連携が進めば、医療機関での診療履歴や薬剤情報の共有がよりスムーズになり、個々の患者に最適な医療を提供することが可能になります。また、災害時の迅速な身元確認や支援金の支給、引っ越しや転職など生活上の各種手続きの簡素化など、生活のあらゆる場面で利便性が向上するでしょう。さらに、将来的にはキャッシュレス決済との連携や、本人認証を伴う民間サービスとの接続など、活用範囲が民間にも広がることが想定されています。

一方で、こうした利便性の向上と同時に、個人情報の保護とセキュリティの確保がより重要な課題として浮上します。国や自治体、そして利用者一人ひとりが、安心して利用できる環境を整えることが、未来のマイナンバー制度の成否を左右する重要な鍵となるでしょう。

まとめ

マイナンバーカードとマイナ保険証は、日常生活や行政手続きを効率化するうえで非常に便利なツールですが、その一方で、情報漏えいや不正利用といったセキュリティ上の課題も抱えています。特に、システムへの不正アクセスやフィッシング詐欺など、技術的な脅威に対する不安の声は根強く、これらのリスクに対しては継続的な対策が不可欠です。

しかし、こうした課題は、技術革新や制度の見直しによって克服される可能性があります。例えば、暗号化技術や生体認証の導入、ユーザー教育の強化などにより、より安全で信頼性の高い運用が期待されます。

今後、国・自治体・民間事業者が連携して、安心して利用できる環境を整えていくことで、マイナンバー制度は国民にとって一層身近で有用な基盤へと進化していくでしょう。

魅力に満ちたマイナンバーカードの活用法

マイナンバーカードは、日本国民一人ひとりに割り当てられた個人番号を基にした、非常に重要な公的身分証明書です。このカードは、単なる本人確認のためのツールにとどまらず、さまざまな行政サービスや手続きを簡便にするための「デジタル鍵」としての役割を担っています。カードを活用することで、これまで紙の申請書を用いて窓口で行っていた行政手続きが、自宅にいながらオンラインで完了できるようになりました。例えば、住民票の写しや課税証明書の取得、引っ越し時の住所変更手続きなど、時間と手間のかかる作業が大幅に簡素化され、効率よく処理できるようになっています。

特に、マイナンバーカードと健康保険証の一体化、いわゆる「マイナ保険証」としての活用は、医療分野における大きな前進です。医療機関での受付時にカードを提示することで、受診歴や薬剤情報、特定健診の情報などが医師に共有され、より正確で迅速な診療が可能になります。これにより、重複処方の防止や医療費の削減にもつながると期待されており、医療の質と効率の両面で貢献しています。

また、マイナンバーカードは、地域に住む高齢者や障害のある方々、あるいは遠隔地に住む人々にとって、手続きのために長時間かけて移動する必要がなくなるという大きな利点をもたらしています。スマートフォンやパソコンを通じて申請や届出ができるため、これまで行政サービスの利用にハードルを感じていた層にも、利便性が広がっています。災害時の身元確認や支援金の申請、就労証明の提出といった緊急時の対応にも、マイナンバーカードが活用される場面が今後増えていくでしょう。

しかし、その一方で、マイナンバーカードの普及と活用には、いくつかの課題も伴います。とりわけ重要なのは、個人情報の保護とセキュリティ対策です。マイナンバーを含む情報が漏えいした場合のリスクは大きく、悪用されると重大な被害につながる可能性があります。このため、国や自治体には、安全なシステム運用の確立、サイバー攻撃への対応力強化、そしてユーザーへの適切な情報提供が強く求められています。また、利用者側にとっても、暗証番号の適切な管理や、不審な連絡への警戒など、基本的なリテラシーが必要不可欠です。

さらに、マイナンバーカードの普及を後押しするうえで、デジタル技術の進化との連動も大きな鍵となります。AI(人工知能)やRPA(業務自動化)、音声認識技術などと組み合わせることで、行政サービスそのものがより直感的でわかりやすくなり、住民が迷うことなく利用できるような仕組みが整えられていくでしょう。たとえば、行政ポータルサイトでのチャットボット対応や、自動入力機能、音声による案内サービスの導入が進めば、より幅広い年代の人々がデジタル行政にアクセスしやすくなります。

このように、マイナンバーカードは今後のスマート社会を支える基盤のひとつとして、大きな可能性を秘めています。その普及と信頼性の確保は、単なる技術導入にとどまらず、日本社会全体の「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」を推進する重要なステップといえるでしょう。制度の改善と技術の進化が両輪となって進めば、国民一人ひとりがより便利で安全な生活を享受できる未来が現実のものとなるはずです。

マイナンバーカードのセキュリティ対策とその重要性

マイナンバーカードは、行政手続きの簡素化や医療機関での円滑な情報提供など、私たちの生活を大きく変える可能性を持った非常に便利なツールです。その利便性から多くの国民に活用され始めている一方で、セキュリティ面での懸念も根強く残っているのが現状です。特に、カードの不正利用や個人情報の漏えいといったリスクは、利用が拡大するにつれてますます顕在化しており、ユーザー・国・自治体のすべてが一体となってその対策に取り組む必要があります。

まず、個人としての対策として最も重要なのは、「自分の情報は自分で守る」という意識を持つことです。暗証番号を他人に知られないようにするのはもちろん、誕生日や電話番号といった推測されやすい数字を避けて設定することも基本です。また、定期的に暗証番号を変更することで、万が一番号が漏れていた場合にも不正使用を防ぐことができます。さらに、カードの紛失や盗難に気づいた場合には、すぐにマイナンバー総合フリーダイヤルや市区町村窓口に連絡して、利用停止などの対応をとることが重要です。これにより、被害の拡大を未然に防ぐことができます。

また、身に覚えのないログイン履歴や通知、郵送物などが届いた場合には、速やかに確認・対応を行う姿勢が求められます。詐欺メールやフィッシングサイトなどによる情報詐取も後を絶たないため、不審なリンクには絶対にアクセスしない、正規のサイトであることを必ず確認する、といったインターネット上でのリテラシーも極めて重要です。

一方で、政府や関係機関も、技術的な面から個人情報保護を強化する努力を重ねています。たとえば、マイナンバーカードの発行に際しては、厳格な本人確認が行われており、本人以外が簡単にカードを取得することはできません。また、マイナポータルなどのオンラインサービスでは、IDとパスワードによるログインに加え、スマートフォンに登録された生体情報を用いた認証が導入されており、不正ログインを防ぐ仕組みが整えられています。今後はさらに安全性が高まることでしょう。

さらに、マイナンバーカードの利用が広がることで、マイナンバーカードの利用が広がることで、医療、税、年金などの分野において、分散管理された個人情報に対し、マイナポータルを通じて横断的にアクセスできる環境が整いつつあります。これは利便性の向上に大きく寄与する一方で、万が一の漏えい時の被害もより深刻になり得るということを意味しています。だからこそ、セキュリティ対策の強化は必須であり、単にシステムを守るだけでなく、利用者の意識啓発や教育も並行して行われる必要があります。

このように、マイナンバーカードを安心して活用していくためには、技術的・制度的なセキュリティ対策と、利用者一人ひとりの心構えの両面からの取り組みが不可欠です。カードの利便性を最大限に活かすためには、「安全に使う」という視点を常に持ち続けることが重要なのです。

今後、さらなる技術革新により、マイナンバーカードはより多機能で便利な存在へと進化していくことが期待されています。その進化を支えるのは、信頼に足るセキュリティ体制と、安心して使える環境づくりです。国民一人ひとりが、自分の情報を守るという意識をもちながら、この先のデジタル社会に対応していくことが求められています。マイナンバーカードは、単なるカードではなく、私たちの未来の生活を支える基盤となる存在なのです。

マイナンバーカードとマイナ保険証の利便性の現実

便利さと不安をどう克服するか

現在、マイナンバーカードの普及は着実に進みつつあり、行政サービスのデジタル化を推進する大きな原動力となっています。マイナンバーカードを活用することで、住民票や課税証明書の取得といった各種手続きをオンラインで行うことができ、役所に出向く必要がなくなるという利便性があります。また、マイナ保険証としての利用が進めば、医療機関での受付が簡略化され、診療履歴や薬剤情報の共有により、より適切で迅速な医療サービスの提供が可能となります。これらの点は、仕事や家事、育児で忙しい現代人にとって大変ありがたいものであり、特に高齢者や障害のある方々など、移動に負担がある人々にも大きなメリットをもたらしています。

しかし、その一方で、マイナンバーカードに関するトラブルや不安も無視できません。実際に、誤って他人の医療情報が閲覧可能となった事例や、カードの紛失・盗難によるなりすましのリスクなどが報道され、利用者の間に不安が広がっているのも事実です。さらに、フィッシング詐欺や偽のサイトによる個人情報の抜き取りといった新たな手口も出現しており、マイナンバーの扱いにはこれまで以上の注意が必要とされています。こうしたリスクに対応するため、政府や関連機関では、システム全体のセキュリティ強化に取り組んでいます。

例えば、カード発行時には厳格な本人確認が行われており、不正取得を防ぐ仕組みが整備されています。今後は、ID・パスワードや二段階認証のみならず、生体認証やAIなどを活用した不審行動の検知といった、より高度なセキュリティ対策の導入も期待されます。

とはいえ、システム面の強化だけでは限界があり、最終的には利用者一人ひとりのセキュリティ意識がカギを握ります。暗証番号の適切な管理、定期的なパスワードの変更、不審なメールやサイトへの警戒心など、日常の中でできる対策を実践することが求められます。また、カードの紛失時には速やかに利用停止を申請するなど、万が一の際の行動についてもあらかじめ理解しておくことが重要です。

未来に目を向ければ、マイナンバーカードにはさらなる機能拡張の可能性が広がっています。災害時の身元確認や、公共交通機関との連携、さらには民間サービスへの応用など、活用範囲はますます広がると考えられています。しかし、利便性の向上と同時に、情報保護という課題も常に付きまといます。だからこそ、国・自治体・事業者・利用者が一体となって、安心して使える環境を築いていくことが、今後のマイナンバー制度の成功に不可欠です。技術の進化とともに、安心・安全なデジタル社会の実現をめざし、私たち一人ひとりが正しくマイナンバーカードを理解し、活用していくことが求められています。

まとめ

マイナンバーカードは、日常生活をより便利にするための強力なツールですが、その利便性を十分に活かすには、利用者自身のセキュリティ意識と、国や自治体によるシステムの堅牢化の両立が不可欠です。安全な情報管理と正しい利用方法を理解し、万が一に備えた対策を講じることが、トラブルの回避につながります。

今後も技術革新や制度改正により、マイナンバーカードはさらに進化していくと考えられます。私たちはその動向に注目し、安心して活用できる社会の構築を目指していく必要があります。